- Accueil - Bois

- Accueil - Bois

Le travail du bois

Le bois est un matériau composé de fibres plus ou moins dures, ce qui le rend plus ou moins difficile à travailler. Ce matériau naturel est un élément essentiel de notre biodiversité, il est renouvelable et lutte contre l'effet de serre. Ses propriétés ont été étudiées par des spécialistes de la biomécanique. Il est utilisé dans différents domaines, car sa rigidité lui permet d'être façonné.

Charpentier de Marine

La construction d'un bateau de plaisance ou de pêche débute par l'usinage et le façonnage des différents éléments en bois.

Certaines pièces doivent avoir une forme incurvée, il est donc nécessaire de les façonner afin d'obtenir la courbure souhaitée. Le charpentier dispose de différentes méthodes pour cela. Plusieurs lames de bois fines et flexibles sont assemblées entre elles, ou alors le bois est courbé directement à l'aide de la vapeur.

Ensuite, la phase d'assemblage peut commencer avec la pose de la quille (poutre centrale) suivie de toute l'ossature de la coque. Enfin, les aménagements intérieurs pour les modèles les plus sophistiqués, où l'on fait appel à plusieurs corps de métiers (électricité, plomberie, ébénisterie...).

Le traitement d'étanchéité est une étape essentielle avant l'application de la peinture ou du vernis. Il procède ensuite à la mise en place des outils de navigation.

Et pour finir, quelques manœuvres adroites pour la mise à l'eau du bateau, de manière traditionnelle en le faisant glisser sur les poutres.

Réplique du bateau de Jules VERNE

Photo du fond documentaire de l'association : "La Cale 2 l'ile" basée à Nantes.

Ebéniste

Le mot ébéniste, dérivé du mot ébène, a été créé pour le différencier du menuisier.

L'ébène étant un bois rare, on l'utilisait sous forme de placage épais que l'on appliquait sur les bâtis de meubles. Par extension, l'ébéniste est l'artisan qui fabrique des meubles en bois précieux.

Au Moyen Âge, tous les ouvriers travaillaient en corporations. Le terme de compagnon fait son apparition. Jusqu'en 1300, tous les artisans étaient sous les ordres du Charpentier du Roi. En 1314, les ouvriers travaillant le bois étaient répartis dans différentes catégories : huchiers (mot vraisemblablement issu du mot hache), charrons. Il existait les huchiers à la grande et petite cognée. Les charpentiers (grande cognée), les menuisiers (petite cognée - travail menu). Sous François 1er, le terme d'huchier disparaît au profit du menuisier.

Être ébéniste de nos jours, c'est maîtriser de nombreuses techniques et des disciplines complémentaires allant de la menuiserie au vernissage, à la sculpture, à la marqueterie, au tournage. Ce domaine nécessite aussi de connaître d'autres matériaux afin de pouvoir les appliquer correctement. L'art de la restauration, quant à lui, requiert des connaissances approfondies sur l'histoire des styles. Au Canada, les métiers d'art sont enseignés de manière professionnelle, comme par exemple à l'école Artebois dans le domaine de l'ébénisterie. Le Conseil des métiers d'art du Québec vise à promouvoir les métiers d'art au niveau national et international.

Sculpture avec M. Eric Thériaut un ébéniste passionné du Québec de l'école www.artebois.com

Luthier

Le luthier est passionné par la fabrication des instruments de musique portables à corde. Il réalise très souvent la restauration d'anciens instruments et possède une oreille musicale afin d'être en mesure de tester leurs sonorités.

Ses connaissances concernant le bois doivent lui permettre de le sélectionner, de le découper, de le façonner, d'assembler les différentes pièces, puis d'appliquer délicatement les vernis. Il existe des écoles de lutherie en Europe (Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie) et sur le continent Américain avec des centres aux USA et une école au Québec avec une spécialisation pour le violon ou la guitare.

Le luthier est passionné par la fabrication des instruments de musique portables à corde. Il réalise très souvent la restauration d'anciens instruments et possède une oreille musicale afin d'être en mesure de tester leurs sonorités.

Ses connaissances concernant le bois doivent lui permettre de le sélectionner, de le découper, de le façonner, d'assembler les différentes pièces, puis d'appliquer délicatement les vernis. Il existe des écoles de lutherie en Europe (Allemagne, Angleterre, Belgique, Italie) et sur le continent Américain avec des centres aux USA et une école au Québec avec une spécialisation pour le violon ou la guitare.

Etienne Vatelot (1925-2013) était un luthier d'une renommée internationale, passionné par le travail du bois et les artisans d'art. Il avait présidé la Société d'encouragement des métiers d'art. Il avait débuté l'apprentissage de son métier dans l'atelier de son père, ensuite chez des luthiers basés à Mirecourt, à Paris puis à New York. Il avait créé l'école nationale de lutherie à Mirecourt en 1970, lieu renommé dans ce domaine. En 2020, l'école a fêté ses 50 ans.

Mittenwald en Bavière est également un lieu connu internationalement pour la fabrication du violon. Matthias Klotz fut le fondateur de la lutherie dont l'origine date de 1680.

Vatelot (1925-2013) était un luthier d'une renommée internationale, passionné par le travail du bois et les artisans d'art. Il avait présidé la Société d'encouragement des métiers d'art. Il avait débuté l'apprentissage de son métier dans l'atelier de son père, ensuite chez des luthiers basés à Mirecourt, à Paris puis à New York. Il avait créé l'école nationale de lutherie à Mirecourt en 1970, lieu renommé dans ce domaine. En 2020, l'école a fêté ses 50 ans.

Mittenwald en Bavière est également un lieu connu internationalement pour la fabrication du violon. Matthias Klotz fut le fondateur de la lutherie dont l'origine date de 1680.

Avec l'aimable autorisation de Mme Valérie Beausert-Leick,

Crédit photo de l'Ecole Nationale de Lutherie de Mirecourt située dans la région Grand Est.

Le maître artisan Antonio Stradivari (1644-1737) était un des plus grands fabricants de violons. La valeur de ses instruments témoigne de son expertise dans le domaine.

"Stradivarius n'avait pas besoin de faire breveter ses violons, car aucun autre luthier ne pouvait lutter contre l'excellence de ses produits, aucun ne prenait autant de peine pour mettre la marque de la supériorité sur ses instruments". Orison Swett Marden.

Niccolo Amati (1596-1684), né dans une famille de luthiers à Crémone, va donner au violon les formes que nous connaissons actuellement. Des pièces exceptionnelles de ces grands artisans peuvent être admirées au Museo della Musica de Venise.

Jean-Baptiste Vuillaume (1798-1875), illustre luthier originaire de Mirecourt, né dans une famille de facteurs de violons, fut inspiré par les grands maîtres de Crémone.

Le musée de la Musique de la Philharmonie de Paris possède quelques pièces uniques, comme le Davidoff, un violon fabriqué par Stardivarius en 1708 à Crémone durant son apogée entre 1700 et 1720. Davidoff était d’origine franco-russe, il avait souhaité léguer cet instrument au musée du Conservatoire. Ce dernier possède également 4 autres instruments de Stradivari, un violon de Guarneri del Gesù et des pièces de Jean-Baptiste Vuillaume. Cet ensemble fait partie des collections publiques les plus importantes au niveau mondial. Le "Messie" créé en 1716 par Antonio est quant à lui conservé à Oxford au Royaume-Uni à l’Ashmolean Museum.

Parmi les violons hors du commun, on peut évoquer celui de Wallace Hartley, chef d’orchestre du Titanic. Il est conservé au musée Titanic de Belfast qui vient d’ouvrir ses portes ce samedi 04 mars 2023 après quelques travaux. Ce violon est resté quelques années au fond d’un grenier, il est désormais exposé en Irlande.

L'archetier est chargé de la fabrication de l'archet, façonné dans un bois souple. Celui-ci doit supporter une mèche faite de crins de cheval. La forme de l'archet va évoluer plusieurs fois, et notamment avec François Xavier Tourte. (1747-1835).

La création de l'archet au Moyen Âge va engendrer l'apparition de plusieurs instruments à cordes frottées comme les gigues, les lyres, les rebecs, les rotes, les vièles.

Bandoura

Le Bandoura est un instrument à cordes national ukrainien. Le son de cet instrument ressemble à celui de la sitar. Il était autrefois utilisé pour répandre les bonnes mœurs et le respect par le chant des kobzars, qui allaient jouer de village en village.

C'est un instrument à cordes pincées, assez gros et lourd, avec 65 cordes et un chevalet. Il est accordé en demi-tons.

Le modèle ci-dessous présente une belle ornementation au centre et une délicate fleur en marqueterie. Il est joué par Larissa Kovalchuk dans le monde entier.

Photo credit - Larissa Kovalchuk

Facteur de Cetera

La Cetera est un instrument à 8 cordes doubles fabriqué en Corse. Il a failli tomber dans l'oubli, mais il a été redécouvert dans les années 1970 par des passionnés de la musique traditionnelle de l'Île de Beauté.

La sonorité de la Cetera se situe entre le clavecin et la guitare. Il est apparenté à la famille des cistres et il a pour origine la Renaissance italienne. Les améliorations techniques ont été apportées à l'instrument, mais il a conservé toute son authenticité.

Cetera Corse en cours de fabrication dans l'atelier de M. Christian Magdeleine à Bastia.

Crédit photo - avec l'aimable autorisation de M. Christian Magdeleine.

Concertina

Le concertina est un accordéon octogonal inventé en Angleterre. Lachenal and Co, basée à Londres, était l'un des fabricants les plus importants de cet instrument populaire au Royaume-Uni. Deux pièces de bois d'acajou sur lesquelles sont réparties les touches encadrent le soufflet. Les lanières en cuir maintiennent les mains en place. Facilement transportable, il était le compagnon de voyage d'un soldat australien.

Un autre modèle bien connu est l'accordéon de Chemnitzer dans sa version allemande, de forme carrée. Berlioz, dans son livre sur l'instrumentation et l'orchestration, évoque les sonorités de cet instrument si particulier.

Vidéo partagée avec l'aimable autorisation de M. Mike Bulboff, Liberty Bellows Accordion magasin de Philadelphia.

Facteur de Clavecin

Le clavecin est un instrument de musique à cordes et à clavier. On en trouve les premières mentions ou représentations à la fin du Moyen Âge, voire à la Renaissance. Il peut avoir un ou deux claviers qui font sonner plusieurs rangs de cordes au choix. L’instrument domine la musique courtoise du milieu du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle. Les changements politiques et sociologiques provoquent sa disparition. Il est progressivement remplacé par le piano-forte et le piano moderne ensuite. Les noms des compositeurs qui ont porté le clavecin à son apogée sont : en France les Couperin, en Italie Monteverdi et ses contemporains, en Angleterre Handel, Bird Purcell et en Allemagne Johann Sebastian Bach et sa famille. En toute logique, le métier de facteur de clavecin s’éteint au moment de la Révolution française. Mais il renait en deux phases au XXe siècle et avec lui la redécouverte de l’immense richesse de la musique baroque.

Ce sont des chercheurs américains et européens qui ont fait revivre cet instrument et sa musique. Ces recherches ne sont toujours pas terminées. Les matériaux mis en œuvre pour la construction des clavecins, sont le bois de différentes essences, les cordes en laiton et fer, le cuir, des tissus et l’os. Certains clavecins étaient décorés par des peintures et dorures somptueuses aussi bien sur la table d’harmonie que sur caisse et couvercle. Ce sont souvent ces clavecins qui ont survécu grâce à leur valeur décorative. Huet, Bérain et Watteau et bien d’autres, surtout dans les Pays-Bas, ont décoré des clavecins.

Les chercheurs du XXe siècle ont même dû retrouver, voire inventer le vocabulaire du clavecin : Table d’harmonie, clavier, sautereau, marches, feintes, sommier, chevalet sont des termes anciens, remis au goût du jour. D’autres, comme listel ou barre d’adresse, sont des néologismes, plus ou moins adroits.

Crédit photo avec l'aimable autorisation de Mr Reinhard Von Nagel

et tous mes remerciements pour vos commentaires.

L'atelier est situé dans le Faubourg Saint-Antoine à Paris.

Marqueteur

Cet art consiste à maîtriser l'assemblage décoratif de bois, d'écaille, de nacre, de métaux en incrustation ou placage.

L'origine de la marqueterie remonte à l'Égypte puis à l'Italie et se diffuse ensuite en Allemagne du Sud, dans les Flandres puis en France au XVIe siècle.

Cette discipline permet aux ébénistes d'embellir des meubles exceptionnels. Il est utilisé aussi dans la création de tableaux contenant des paysages, des animaux ou même la création de portraits. La maîtrise de différentes techniques est requise, comme par exemple le brunissage, permettant d'obtenir un dégradé de couleurs.

Le martin-pêcheur d'Europe avec un poisson dans son bec.

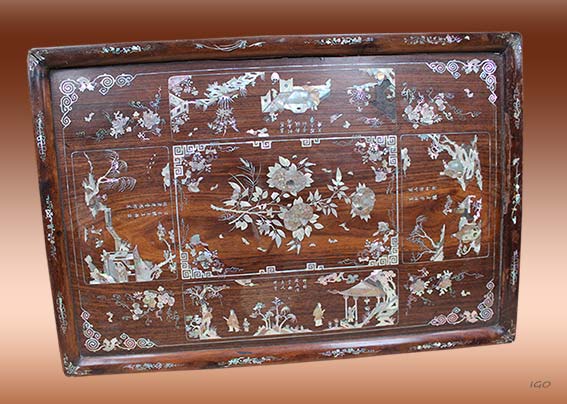

Plateau incrusté de filets de nacre

La nacre provient de l’intérieur de certaines coquilles, elle est prisée pour ses reflets irisés. Le plateau est en bois de palissandre, qui est un bois utilisé sur certaines pièces de marqueterie et des instruments de musique.

Plateau incrusté de filets de nacre de burgau, représentant 4 scènes asiatiques.

Les phrases gravées sont des extraits de poésies de grands poètes appartenant à différentes dynasties chinoises.

闲居初夏午睡起

作者:杨万里

梅子留酸软齿牙, 芭蕉分绿与窗纱。

日长睡起无情思,闲看儿童捉柳花。

C’est une partie d’une poésie d’un poète chinois de la dynastie Song, le grand poète s’appelle YANG WANLI (de l’an 1127 a l’an 1206) c'est un des poètes les plus connus de l’époque. La signification est la suivante :

"L’été est arrivé maintenant succédant au printemps, les journées sont plus longues. Après une belle sieste, je n’ai pas envie de faire autre chose que de m’amuser à regarder les enfants s’amuser dans le jardin fleuri."

古诗:清平调

李 白

名花倾国两相欢,长得君王带笑看

解释春风无限恨, 沈香亭北倚阑干。

C’est une partie d’une poésie d’un poète chinois de la dynastie TANG, le poète s’appelle LI BAI (de l’an 1127 à l’an 1206) est le poète le plus connu en Chine de tous les temps.

Une poésie pour la concubine de l’Empereur, elle s’appelle YANG Guifei, une des quatre plus belles femmes chinoises dans l’histoire, que l'on peut traduire par :

"En admirant la beauté des pivoines et la belle Yang Guifei, le cœur du roi est rempli par la joie exubérante". Merci à M. Zhong pour son aide précieuse pour cette traduction ;)

Réalisation de makhilas

Le makhilas est le nom donné aux bâtons de marche réalisés dans la région Basque. Du bois dur tel que le néflier germanica est utilisé pour la fabrication du manche. Il est orné de renforts métalliques ouvragés ainsi que d'une dragonne en cuir tressé et d'un pommeau. Ce dernier peut être façonné dans différentes matières comme le métal, l'argent, la corne. En plus des décors gravés, il contient une devise et les initiales du futur propriétaire. Des personnalités comme Charlie Chaplin, Jean-Paul II, des présidents, des sportifs et des musiciens ont reçu leur makhilas.

Ce savoir-faire est transmis de génération en génération depuis la Révolution dans la famille Ainciart Bergara avec différentes compétences dans le travail du bois, du métal et du cuir.

La fabrication artisanale de makhilas,

avec l'aimable autorisation de Liza Bergara, la 7ème génération des makhilas Ainciart Bergara ;)

Sculpteur sur bois

Dans ce domaine, on différencie la sculpture en relief de celle en ronde-bosse. Le relief désigne une sculpture détachée d’un fond-uni. La ronde-bosse concerne une pièce dont il est possible de faire le tour. L’apprentissage débute par le détourage de formes géométriques simples pour ensuite travailler des formes plus élaborées. Les gestes sont maintes fois répétés avant de maîtriser totalement cet art. La première étape consiste à tracer un motif en adéquation avec les dimensions de la pièce de bois. Ensuite vient le défonçage (dégrossissage) du motif. La sculpture peut alors vraiment débuter par une mise en relief des motifs détourés. |

Jean-Luc GODARD |

Tonnelier

Le tonnelier doit d’abord fabriquer des douelles, ce sont ces lattes en chêne formant le tonneau.

La mise en rose, l’assemblage du fût, se fait par le serrage progressif de ces différentes pièces de bois, consolidées par des cercles en fer. L’ensemble ainsi obtenu est chauffé afin de le cintrer, il est régulièrement humidifié afin de l’assouplir, de le mettre en forme.

L’étape du bousinage diffère selon chaque artisan, avec des temps de chauffe plus ou moins longs ou plus ou moins intenses exerçant une influence différente sur l’arôme. Le bois employé impacte aussi les tanins, on utilise par exemple le chêne rouvre pour les fûts à vin.

On parle de quartaut pour les petits tonneaux. La capacité des barriques évoluait du plus petit tonneau de 5 litres à celui de 800 litres.

Tourneur

Il façonne la pièce sur un tour à bois. Celle-ci est solidement fixée aux extrémités de la machine. Il vient apposer adroitement le ciseau ou la gouge sur la pièce en rotation à vive allure. La vitesse est adaptée en fonction de la pièce à réaliser.

Les premiers tours à archet ont été imaginés par les Égyptiens. Au Moyen Âge, le tour était actionné par un pédalier permettant de libérer les mains : l'artisan pouvait désormais travailler seul. Ces machines vont évoluer au fil des siècles jusqu'à l'utilisation de l'électricité permettant de faire varier la vitesse de rotation et de réaliser des pièces plus fines.

Tournage d'une pièce en bois.