- Accueil - L'art du jardin

- Accueil - L'art du jardin

L'art du jardin

L’art du jardin est indissociable de notre patrimoine. Cet écrin de verdure permet d’embellir les monuments. C’est un havre de paix pour l’âme et l’esprit, un endroit pour se ressourcer.

Nous disposons d'une variété de paysages exceptionnels ainsi que d'une diversité de jardins tels que les jardins dits à la française, ceux aux accents anglais ou encore les jardins japonais et bien d'autres encore.

Jardin à la française

Le jardin à la française est structuré avec des formes rectilignes, des décors symétriques. L'esprit cartésien est de mise avec un juste équilibre des proportions. Il permet de prolonger les perspectives des monuments.

Allées, bosquets, fontaines, jeux d'eau, parterres et topiaires sont utilisés pour renforcer l'architecture de ces jardins. La manière de tailler les arbres et les plantes participe à cette régularité. Hormis cette habilité à aménager esthétiquement ces espaces, une connaissance approfondie des végétaux est essentielle pour les planter en adéquation avec la nature du sol, du climat et des saisons.

André Le Nôtre, l'emblématique jardinier du roi Louis XIV, fut le créateur de nombreux jardins à la française. Il avait imaginé des parterres assimilables à des broderies et fit l'usage de fontaines et de jeux d'eau. Versailles fut aussi un lieu d'expérimentation, d'acclimatation de légumes et de fruits venus de contrées lointaines. Ses créations lui valurent d'être reconnu internationalement et d'inspirer toute l'Europe, comme au manoir de Waddesdon au nord-ouest de Londres, les jardins de La Granja de San Ildefonso au nord-ouest de Madrid, les jardins de Schönbrunn au sud-ouest de Vienne et le parc du château des Nymphes au nord-ouest de Munich, aménagé dans un esprit français.

Parmi ceux ayant façonné nos jardins, il est incontournable d'évoquer les botanistes et apothicaires ayant consacré leurs vies à l'étude des végétaux. Jean Robin, jardinier attitré de plusieurs rois, dont le roi Henri IV, a laissé son nom au robinier dont les spécimens les plus vieux d'Europe sont situés dans le square René-Viviani face à la cathédrale Notre Dame de Paris. Monsieur de Tournefort a fait progresser la classification des plantes et a exploré des terres lointaines accompagné par le botaniste allemand Andreas Von Gundelsheimer et le peintre Claude Aubriet. Monsieur de Jussieu, quant à lui, est connu pour avoir ramené en France le cédre du Liban dont il avait obtenu quelques pieds d'Angleterre, les graines étaient issues du Chelsea Physic Garden de Londres.

Jardin à l'anglaise

Le jardin anglais ressemble à un paysage naturel, mais avec des lignes courbes et des espaces savamment organisés. C'est un subtil équilibre entre la nature et les formes artistiques.

La nature occupe la place prépondérante, le travail réalisé par la main de l'homme doit s'estomper. La perspective est envisagée différemment, les éléments qui composent le paysage sont sinueux.

Lancelot Brown était l'architecte paysagiste le plus important du jardin anglais, du XVIIIe siècle. Il a aménagé différents jardins dans des châteaux, des manoirs et des parcs anglais comme le jardin botanique royal de Kew. Ce site du patrimoine mondial de l'Unesco est situé le long de la Tamise et possède une collection de plantes tout à fait exceptionnelle.

Repton Humphry fût également reconnu pour l'aménagement paysager de beaux jardins anglais dans de belles demeures. Ses talents d'aquarelliste ont été mis à profit à cet effet. Les jardins de Sheringham situés à l'est de l'Angleterre, dans le comté du Norfolk près de la côte sont une de ses plus belles réalisations.

Jardin japonais

Le jardin japonais est un lieu de sérénité, d'une harmonie bienfaisante pour l'âme, une invitation à la méditation. Il répond pourtant à des codes très précis, à des traditions anciennes, des pratiques bouddhistes. C'est une évocation de la nature réalisée avec beaucoup d'humilité. L'eau y coule paisiblement, on reproduit la nature en miniature, le murmure de la rivière, la montagne symbolisée par les rochers.

Ce jardin inspiré de la culture asiatique se décline dans différentes versions, comme celui conçu autour d'un étang, celui intégrant les paysages extérieurs dans sa conception, ou encore le jardin sec avec du sable et du gravier ratissés et puis l'emblématique jardin de thé.

Le jardin japonais est constitué d'un ensemble d'effets naturels ayant pour but de valoriser la nature, de respecter l'environnement. Il doit faire l'objet d'un entretien minutieux.

La lanterne pour éclairer le chemin, la fontaine Tsukubai pour se laver les mains, se purifier

et les pas japonais appelés tobi ishi permettant de garder les pieds au sec lorsqu'il pleut

et de respecter l'allée pour ne pas dénaturer les abords du chemin.

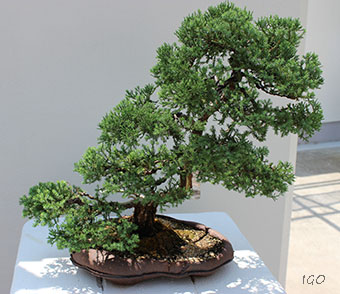

Le Bonzaï

L’art du bonzaï fait partie de la culture japonaise, cela consiste à cultiver en pot des arbres en version miniature. Il existe de nombreuses espèces pour réaliser des bonzaïs, mais certaines essences sont plus adaptées pour pouvoir contraindre ces plantes à évoluer dans des tailles réduites, soit en intérieur, soit en extérieur.

Ces végétaux doivent être régulièrement taillés de façon équilibrée, avec harmonie, afin de pouvoir les faire évoluer correctement dans cet espace restreint. Les Chinois ont été les premiers à cultiver ces bonzaïs, probablement à des fins médicinales.

Jardin méditerranéenLe jardin méditerranéen se démarque par les espèces qui le composent, des plantes, des arbres, des arbustes de hauteurs et de formes variables. Il est aménagé avec des végétaux résistants au soleil, comme les cyprès, les oliviers, les palmiers, les lataniers, des agrumes et des couvre-sols. Des zones de pierres sèches, des graviers, des graminées, des plantes aromatiques, des plantes succulentes permettent de rythmer l'ensemble. Ce style de jardin a besoin d'un entretien limité, mais le drainage du sol doit être bien organisé.

|  |

Un jardin anglais aux accents méditerranéens

Les jardins maraîchers d'Amiens

Les hortillonnages sont des jardins maraîchers situés en plein cœur d'Amiens, près de la cathédrale. Le mot hortillon vient du latin hortus signifiant jardin, ce qui a donné Hortillon en picard pour désigner le jardinier. Ces marais étaient la propriété du chapitre de chamoines de la cathédrale, à l'origine.

L'existence de ce site était déjà mentionnée à l'époque de César. L'activité maraîchère s'est développée au Âge. C'est la plus ancienne communauté de jardiniers connue en France, dont les connaissances se sont enrichies au fil des siècles. Ces terres sillonnées de rieux, des petits canaux de 2 ou 3 mètres, se visitent dans une barque à fond plat.

Le marché sur l'eau connaît un regain d'intérêt depuis les années 2000. Il a lieu dans le quartier Saint-Leu le troisième dimanche du mois de juin. Pour cette fête, les barques sont chargées de légumes et de fleurs colorées cultivées dans ces terres fertiles. Le Musée des hortillonnages a été inauguré en 2017.

Les jardins de Charlemagne

L’intérêt de Charlemagne pour les jardins va engendrer une ordonnance visant à optimiser les jardins des palais, monastères et domaines. Ces recommandations seront regroupées dans un capitulaire, le capitulaire de villis vel curtis imperii, conservé en Allemagne à la bibliothèque de Wolfenbüttel.

Les espèces, les plantes, les légumes, les arbres fruitiers et les plantes tinctoriales y sont énumérés et l’attribution des différents espaces est décrite de la façon suivante :

- Herbularius – jardin des plantes médicinales

- Hortus - le potager

- Viridarium – le verger.

Jardin ouvrier

Le jardin ouvrier est né en 1896 sous l'impulsion de M. l’abbé Lemire. Il est né dans une famille de cultivateurs dans la commune de Vieux-Berquin. Il a été élu maire d’Hazebrouck en Flandre française dans le nord à la veille des hostilités de la Première Guerre mondiale. Il a reçu la Légion d'honneur pour ses actions de soutien à la population locale durant la guerre.

Plusieurs congrès sur les jardins ouvriers seront organisés à Paris avant la guerre 14-18. Il avait compris les bienfaits que cela pouvait apporter, le fait de cultiver son jardin pour ses citoyens, de vivre au grand air, de récolter ses légumes et c'était également une source de revenus complémentaires pour les ménages les plus modestes.

Une fête était autrefois organisée à Hazebrouck début juillet sous la forme d'un concours de jardins avec une remise de médailles. Des groupes costumés parcouraient la ville avec fanfares et musiques, ce fut encore le cas dans l'entre-deux-guerres.